(案内人)鈴木康久 (世話人)薮崎志穂

町田 功、薮崎志穂

皆さんこんにちは、企画・広報委員長の町田です。去る2018年10月12日(金)に第3回水文誌ミニ巡検(京都)が行われました。巡検のテーマは千年の都・京都の水を巡る-都市と水文化-です。今回の案内人は京都産業大学現代社会学部教授の鈴木康久先生、世話人は、皆さんご存知の地球研・薮崎志穂さんです。 第二回の巡検では荒れた天気だったのですが、幸い今回は好天に恵まれました。集合は朝の9時30分、地下鉄(東西線)二条城前駅です。参加者は20名、定員一杯です。案内人の簡単な自己紹介があったのち、まずは資料が配られましたが・・凄い量です。鈴木先生薮崎さんの気合が伝わってきます。その後、さっそく駅構内に展示してある平安京時代の井戸跡の出土品を見学しました。なるほど表土の下にはこのような貴重な遺跡が残っているわけですね(写真1)。

さて駅を出発です。10:00過ぎ、神泉苑に到着しました。神泉苑の敷地はかつて現在の10倍の規模を持っていたそうですが、二条城築城に際して縮小したとのことです。写真2の池ではかつて水を抜くために揚水を試みたことがあったようですが、その際に池の底部から地下水が湧いていることが確認されたとのことです。京都市内でこのような湧水が見られるのは大変珍しいとのことでした。確かに薮崎さんがおこなった水質分析結果をみると硝酸態窒素が認められず、特殊な感じを受けます。

その後、二条城に向かいます。二条城のお堀は水をたたえていますが、流入河川はないとのことです。しかし、お堀の南側からは写真3のような流出が認められるので、おそらくは地下水としてお堀の中に水が流入していると思われます。

その後、鵺(ぬえ)の池に到着しました。現在はポンプアップした水が流れていますが、かつては湧水があったとされています。鵺を退治した源頼政が弓矢の矢じりを洗ったといわれている地下水で、さすが京都、少し歩いただけでも次から次へと歴史のあるトピックと出会えるものだ、と感心しました。

次に訪れたのは、佐々木酒造という蔵元です。ここでは地下水を用いた酒造りが行われています。特別に蔵の内部を見ることができました。なお、この佐々木酒造さんは俳優の佐々木蔵之介さんのご実家です。現在、蔵之介さんの弟さんが家業を継いでおり、直々に酒造りの解説をしていただきました(写真4)。

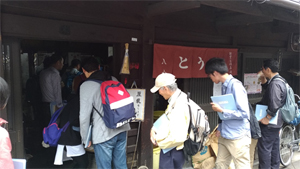

堀川を渡って昼食をとったのち、入山豆腐に到着です。ここで実際に地下水を使って豆腐つくりをしている店のご主人からお話を伺いました。会員は次から次に質問を浴びせていました。ご主人がおっしゃるには、水道水を使うと冬は冷たくて作業効率が落ちるし、夏は作った豆腐が冷ましたくても、なかなか冷めない。あと、豆腐だけでなくて洗い物などもあるから、地下水なら水道料金がかからないのも良いね、とのことです。納得(写真5)。

残念・・。

次に滋野井に到着。この井戸は、もともと異なる位置になったものを移設したものだそうです。蹴鞠の神様の伝承があるとか。古い歴史だけでなく神様も出てきました。その次にお麩屋さんの麩嘉(ふうか)に到着です。皆さん、「生麩」はご存じでしょうか。笹の葉にくるまれた生麩を始めて食べましたが、食感はお餅のようで普段食べている麩とは全く別物でした。中にこし餡が入っており、ほうじ茶と一緒にいただくと至福のひと時が訪れます(写真6)。

次は菅原道真の誕生井です。このあたりには幾つかの井戸があったようで、さらに数年前とはだいぶん様子が変わっているとのことでした。14時30分京都御苑に入ります。ここにはかつて無数の井戸があったとか。15時過ぎまで九条別邸の「拾翠亭」でしばしの休憩。畳の上で綺麗な庭を眺めます。御所の中の水は全て地下水だそうです(写真7)。

15時30分頃、最後の見学地点である、山紫水明処に到着しました。鴨川のほとりにある簡素な建物で、江戸時代の儒学者・頼山陽の書斎です。ここでは頼山陽の生い立ちについて説明を受けました。庭にある大きな井戸は我々参加者全員が入ることができる大きさです。かつては水があったそうですが、現在は枯れているとのことです(写真8)。

16時40分、この巡検も終わりに近づきました。鴨川のわきの丸太橋駅にて案内者および世話人の挨拶があり、怪我なく無事終了です。鈴木先生、薮崎さん、どうもありがとうございました。素晴らしい巡検でした!